🔄 Mis à jour le 9 décembre 2025 par Fatia

La rotation des cultures représente l’une des pratiques fondamentales du jardinage écologique et productif. Cette méthode millénaire, perfectionnée au fil des siècles par les agriculteurs du monde entier, permet de maintenir un potager en bonne santé tout en maximisant les rendements sans recourir aux intrants chimiques.

Comprendre la rotation des cultures

La rotation des cultures consiste à cultiver différentes familles de légumes sur une même parcelle selon un ordre défini, année après année. Cette alternance planifiée répond à une logique agronomique précise : éviter que les mêmes plantes n’occupent le même emplacement deux années consécutives.

Chaque espèce végétale interagit différemment avec son environnement. Les racines explorent des profondeurs variables, les besoins nutritifs diffèrent considérablement, et chaque famille attire ses propres parasites et maladies. En changeant régulièrement les cultures de place, on brise ces cycles et on préserve l’équilibre du sol.

Le sol n’est pas un simple support inerte : c’est un écosystème vivant où interactions biologiques, chimiques et physiques se conjuguent. La rotation respecte cette complexité et travaille avec elle plutôt que contre elle.

Les raisons scientifiques d’une rotation des cultures efficace

Prévention des maladies et parasites

Les agents pathogènes se spécialisent généralement sur une famille botanique. Le mildiou qui ravage les tomates ne s’attaque pas aux haricots. Les altises qui criblent les feuilles de radis ignorent les courges. En déplaçant les cultures, on prive ces organismes de leurs plantes hôtes, réduisant drastiquement leur population.

Les nématodes, vers microscopiques du sol, constituent un exemple parlant. Certaines espèces parasitent spécifiquement les racines de solanacées. Sans tomates ni pommes de terre pendant deux ou trois ans, leur nombre diminue naturellement à des niveaux non problématiques.

Équilibre nutritionnel du sol

Les légumes n’ont pas tous les mêmes appétits. Les tomates et les choux sont très gourmands en azote. Les carottes se contentent d’un sol modérément fertile. Les légumineuses, quant à elles, enrichissent la terre en captant l’azote atmosphérique.

Une monoculture épuise rapidement les éléments dont elle a besoin, créant des carences. La rotation permet une gestion naturelle de la fertilité en alternant cultures exigeantes et cultures améliorantes ou peu demandeuses.

Amélioration de la structure du sol

Les systèmes racinaires varient considérablement. Les carottes plongent profondément avec leur racine pivotante, aérant les couches inférieures. Les poireaux développent un chevelu fin et dense en surface. Les pommes de terre ameublissent le sol par leur développement tubercule.

Cette diversité racinaire travaille le sol en profondeur, améliore sa porosité et facilite la circulation de l’eau et de l’air. Un sol bien structuré résiste mieux au tassement et à l’érosion.

Rotation des cultures : comprendre les familles botaniques

Pour organiser une rotation cohérente, il faut d’abord regrouper les légumes par familles botaniques, car celles-ci partagent des caractéristiques communes.

Les légumineuses (Fabacées) : Haricots, pois, fèves, lentilles. Ces plantes fixent l’azote atmosphérique grâce à des bactéries symbiotiques logées dans leurs racines. Elles laissent le sol enrichi après leur culture.

Les solanacées : Tomates, pommes de terre, aubergines, poivrons, physalis. Très gourmandes, elles nécessitent un sol riche et sont sensibles à plusieurs maladies communes.

Les cucurbitacées : Courges, courgettes, concombres, melons, potirons. Grandes consommatrices d’eau et de nutriments, elles apprécient les apports généreux de matière organique.

Les brassicacées (Crucifères) : Choux de toutes sortes, radis, navets, roquette, moutarde. Besoins moyens en nutriments mais sensibles à la hernie du chou dans les sols acides.

Les alliacées : Oignons, ail, poireaux, échalotes, ciboulette. Peu exigeantes, elles ont un effet répulsif sur certains ravageurs.

Les apiacées (Ombellifères) : Carottes, panais, céleri, persil, fenouil. Préfèrent les sols légers et profonds, avec des besoins nutritifs modérés.

Les astéracées (Composées) : Laitues, chicorées, endives, artichauts, topinambours. Besoins variables selon les espèces.

Les chénopodiacées : Betteraves, bettes, épinards, quinoa. Tolérantes aux sols légèrement salins, besoins modérés.

Mettre en place une rotation des cultures sur plusieurs années

Le cycle de quatre ans constitue le standard recommandé pour un potager familial. Il offre un bon compromis entre efficacité agronomique et simplicité de gestion.

Rotation des cultures sur quatre ans – le schéma idéal du potager

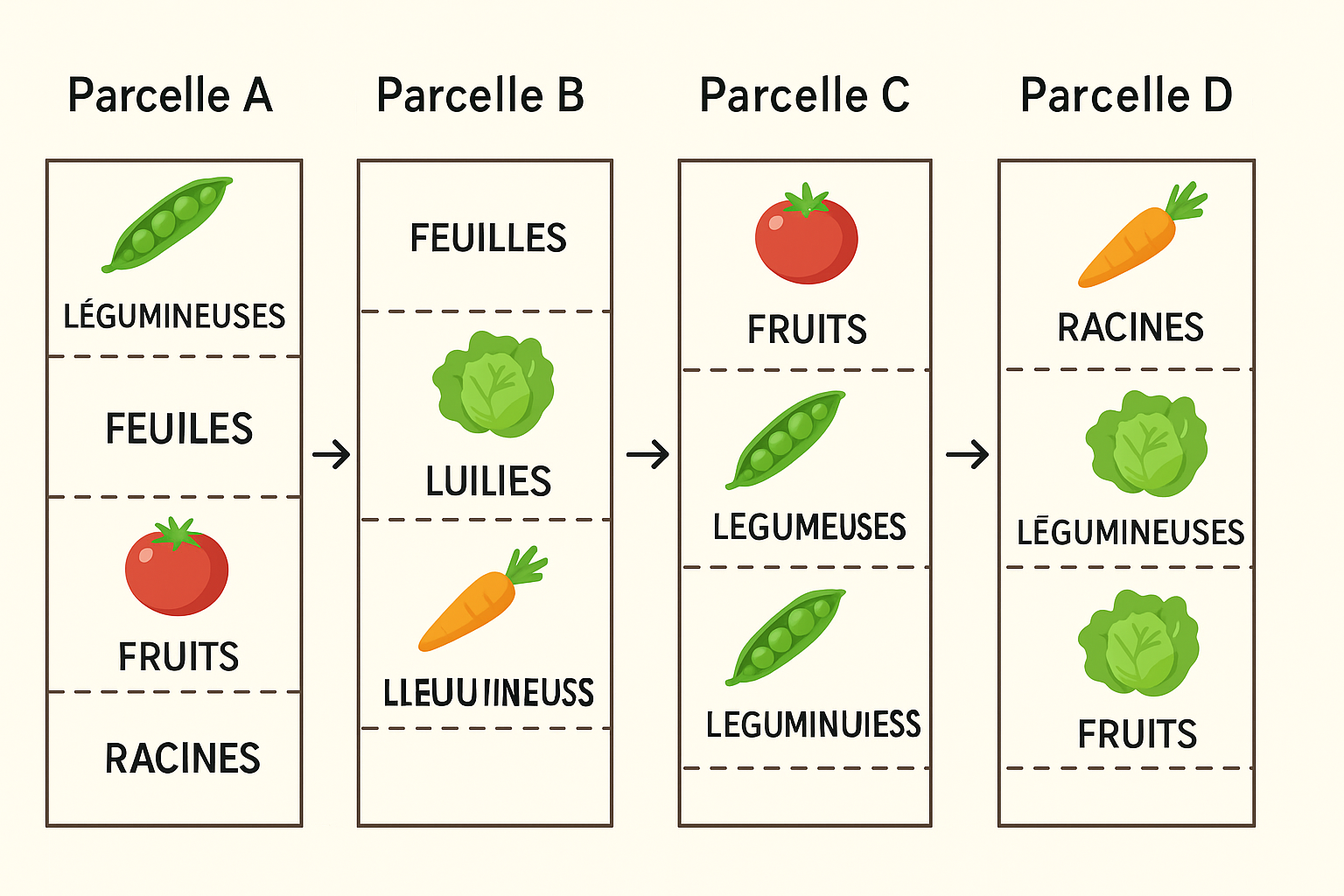

Le potager se divise en quatre secteurs équivalents. Chaque année, les cultures changent de parcelle selon un schéma préétabli. Au bout de quatre ans, chaque famille retrouve son emplacement initial et un nouveau cycle commence.

Année 1 : Les légumineuses : on débute le cycle avec les légumineuses qui enrichissent naturellement le sol. Un apport modéré de compost suffit. Ces plantes préparent idéalement le terrain pour les cultures suivantes.

Année 2 : Les légumes-feuilles gourmands : choux, salades, épinards profitent de l’azote résiduel laissé par les légumineuses. Un complément de compost ou de fumier bien décomposé soutient leur croissance vigoureuse.

Année 3 : Les légumes-fruits : tomates, aubergines, courgettes, concombres prennent place. Le sol conserve encore une bonne fertilité. Un paillage généreux maintient l’humidité nécessaire à ces cultures estivales.

Année 4 : Les légumes-racines et bulbes : carottes, betteraves, oignons, ail clôturent le cycle. Ces légumes peu exigeants se satisfont d’un sol appauvri. Les alliacées ont même intérêt à ne pas être trop fertilisées pour favoriser leur conservation.

Schéma pratique

Rotation des cultures sur trois ans – une version simplifiée

Pour les petits potagers ou les jardiniers débutants, une rotation sur trois ans peut suffire. Elle reste efficace tout en simplifiant l’organisation.

Année 1 : Légumes-feuilles et légumineuses – Association des cultures enrichissantes et gourmandes.

Année 2 : Légumes-fruits – Solanacées et cucurbitacées sur sol encore fertile.

Année 3 : Légumes-racines et bulbes – Cultures peu exigeantes qui terminent le cycle.

Cette version réduite exige davantage d’attention à la fertilisation et aux amendements pour compenser le cycle plus court.

Gérer les exceptions et cas particuliers

Certaines cultures nécessitent des adaptations du schéma standard.

Les vivaces : artichauts, asperges, rhubarbe, fraisiers occupent leur emplacement plusieurs années. On leur réserve un espace dédié, hors du système de rotation.

Les cultures intercalaires : radis, laitues de printemps peuvent s’insérer entre deux cultures principales sans perturber la rotation. Leur cycle court et leurs faibles besoins les rendent très flexibles.

Les engrais verts : moutarde, phacélie, trèfle occupent le sol en automne-hiver entre deux cultures. Ils ne comptent pas dans la rotation principale, mais l’enrichissent considérablement.

Optimiser la rotation des cultures selon le climat

Le calendrier de rotation s’adapte aux conditions climatiques locales.

Climat méditerranéen : deux cycles annuels sont possibles : cultures de printemps-été et cultures d’automne-hiver. La rotation intègre cette double saison culturale avec, par exemple, tomates en été puis fèves en hiver sur la même parcelle.

Climat continental : la saison courte concentre les cultures sur 4-5 mois. On privilégie les variétés précoces et on maximise l’usage du sol pendant la belle saison.

Climat océanique : les hivers doux permettent de maintenir des cultures en place (choux, poireaux). Les légumes d’été bénéficient d’une saison longue mais humide, nécessitant une vigilance accrue sur les maladies.

Compléments indispensables à la rotation

La rotation seule ne suffit pas : d’autres pratiques la renforcent.

Les amendements organiques : compost, fumier, paillis maintiennent le taux de matière organique. Un apport annuel de 3 à 5 kg/m² de compost mûr soutient la vie biologique du sol.

Le paillage permanent : couvrir le sol de matériaux organiques (paille, feuilles, broyat) protège contre l’érosion, limite l’évaporation et nourrit progressivement la terre.

Les associations bénéfiques : certaines plantes se protègent mutuellement. Œillets d’Inde près des tomates, carottes avec poireaux, basilic avec aubergines : ces compagnonnages s’intègrent dans le plan de rotation.

Le travail du sol adapté : labour minimal, grelinette plutôt que bêche, préservation de la structure : ces gestes respectent la vie souterraine et complètent l’effet de la rotation.

Documenter et planifier

Un bon système de rotation nécessite une organisation rigoureuse.

Le plan de potager : un schéma dessiné divise le jardin en parcelles numérotées. Chaque année, on note quelles cultures occupent quelle zone. Ce document historique devient précieux avec le temps.

Le calendrier cultural : un tableau récapitule les dates de semis, plantation, récolte pour chaque légume. Il permet d’anticiper les successions et d’optimiser l’occupation du sol.

Le journal de bord : noter les observations (attaques de ravageurs, maladies, rendements) aide à affiner progressivement le système. Les échecs comme les réussites enseignent.

Bénéfices à long terme

Les avantages de la rotation se manifestent progressivement mais durablement.

Après quelques années, le sol retrouve une structure grumeleuse idéale, signe d’une activité biologique intense. Les vers de terre prolifèrent, les champignons mycorhiziens colonisent les racines, la biodiversité souterraine s’enrichit.

Les problèmes sanitaires diminuent notablement. L’usage de traitements, même biologiques, devient exceptionnel. Les plantes, mieux nourries dans un sol équilibré, développent des résistances naturelles.

Les rendements se stabilisent à un niveau élevé sans nécessiter d’intrants coûteux. Le potager devient autonome, résilient, généreux.

La rotation des cultures transforme le jardinage en un dialogue patient avec la terre. Elle demande observation, planification et constance, mais elle récompense ces efforts par un potager harmonieux où santé des plantes et productivité se conjuguent naturellement. Plus qu’une technique, c’est une approche holistique qui reconnaît le sol comme un partenaire vivant à respecter et à nourrir. En adoptant ce rythme cyclique, le jardinier s’inscrit dans une tradition millénaire tout en répondant aux défis contemporains d’une agriculture sans chimie, productive et durable.

Lisez aussi Légumes faciles à cultiver en pot : guide pour un potager urbain